2024年2月に入り、昨年の2点足りずに不合格となった悔しさを晴らすべく、今月から今年の行政書士試験に向けて学習することにしました。

行政書士試験についてはこちら

昨年の試験結果の振り返り

昨年の試験結果は、合格点に2点足りず、「不合格」でした。

| 本試験 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 11月12日 | 96点 | 18点 | 24点 | 40点 | 178点 |

試験結果を自分なりにもう少し分析して、今年の試験に合格するために、足りない部分を洗い出してみました。

昨年の不合格の要因分析① 得点を伸ばせなかった科目がある

昨年試験での不合格の要因は2つあると考えました。

- 行政法での得点を伸ばせなかった

- 記述式問題での得点を伸ばせなかった

法令科目の得点と正解問題数をまとめてみました。

| 法令科目 | ||||||

| 択一式 | 多肢選択 | 記述式 | ||||

| 基礎法学 | 憲法 | 行政法 | 民法 | 商法 | ||

| 4点 (1/2) | 8点 (2/5) | 44点 (11/19) | 28点 (7/9) | 12点 (3/5) | 18点 (9/12) | 24点 (60点) |

行政法に関しては、全19問中11問の正解でした。一番の得点源である行政法で点数を伸ばせなかったのは痛かったです。

記述式問題に関しては、今年の問題は比較的易しめで、問われている論点も分かりやすかったと感じましたが、60点中24点に止まりました。記述すべき必要なキーワードを間違えてしまったのでこの点数でも致し方ないと考えています。

つまり、今年の学習のメインは「行政法」と「記述式問題」をいかに攻略して高得点をあげられるかになります。

昨年の不合格の要因分析② 正答率の高い問題が不正解だった

また、別の視点から分析してみました。

試験問題のうち、記述問題以外の択一式問題(合計240点分)のうち、正答率50%以上の問題をすべて正解すると、合計何点取れるかをまとめてみました。

この正答率については、大手予備校の伊藤塾のデータを参照しました。

| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |

|---|---|---|---|---|

| 160点 | 180点 | 174点 | 196点 | 170点 |

結果からわかるように、正答率50%以上、つまり受験生の半数以上が正解する問題をすべて正解することができれば、それだけで試験の合格ライン180点に近づくことができます。さらに、記述問題を1問でも完答できれば、試験合格が見えてきます。

つまり、行政書士試験合格のポイントは、「受験生の半数以上が正解する正答率50%以上の問題をいかに間違えずに正解することができるか」となります。

この点を踏まえて、昨年の試験結果を分析すると、

| 出題数 | 正解数 | 不正解数 | 正答率 | |

|---|---|---|---|---|

| 正答率60%以上の問題 | 37問 | 33問 | 4問 | 86.2% |

| 正答率50%以上の問題 | 44問 | 37問 | 7問 | 80.6% |

| 正答率50%以下の問題 | 22問 | 6問 | 16問 | 27.8% |

となりました。

結果からすると、受験生の半数以上が正解できる正答率50%以上の問題を7問落としていることが、不合格の要因だと判明しました。

この点を踏まえ、今年の行政書士試験の学習のポイントは、「多くの受験生が正解できるような問題を落とさないようする」ことになります。

利用した通信講座の紹介

今年は4回目の受験となり、今年こそ合格したいとの思いから、伊藤塾の行政書士講座に申し込むことにしました。

伊藤塾の行政書士講座にはいくつかのコースが用意されており、初学者向けに2つ、過去に行政書士試験を学習したことがある学習経験者向けには3つの講座が用意されています。

| コース名 | |

|---|---|

| 初学者向け講座 | 合格講座スタンダードコース |

| 合格講座コンプリートコース | |

| 学習経験者向け講座 | 中級アドバンスコース |

| 上級コース | |

| ブラッシュアップ100 |

いろいろと検討した結果、今回申し込んだのは中級アドバンスコースです。

受講料は期間限定でのクーポン割引が適用でき、188,500円でした。とはいえ、過去に申し込んだユーキャンやフォーサイトと比較しても、結構な高額になってしまいました。

| 金額 | |

|---|---|

| 中級アドバンスコース受講料 | 238,500円 |

| 伊藤塾入塾料 | 10,000円 |

| クーポン割引 | ▲59,500円 |

| 最終受講料 | 188,500円 |

<伊藤塾 行政書士講座 中級アドバンスコースのおすすめポイント>

- 初学者から学習経験者、行政書士試験受験経験者まで対応するカリキュラムで構成されている

- 特に本試験で配点の高い民法と行政法を強化するためのカリキュラムで、本試験合格の土台をしっかり固めることができる

- オンラインで視聴できる「インプット講義」をメインとして、講義内容の記憶定着のための「復習アシスト講義」や忘れてしまった知識を呼び起こす「スピードチェック講義」、記述式問題の解法をマスターするための「記述式演習」などメインの講義を補充する講義が充実している

- 受講生の学習が継続できるように、Zoomを利用してリアルタイムで行う「オンライン質問会」や、直接伊藤塾の校舎に行って講義を受けることができる「スクーリング」などのフォロー体制も充実している

- カリキュラムの中に2回分の全国模試が含まれているので、別途申込みをする手間が省ける

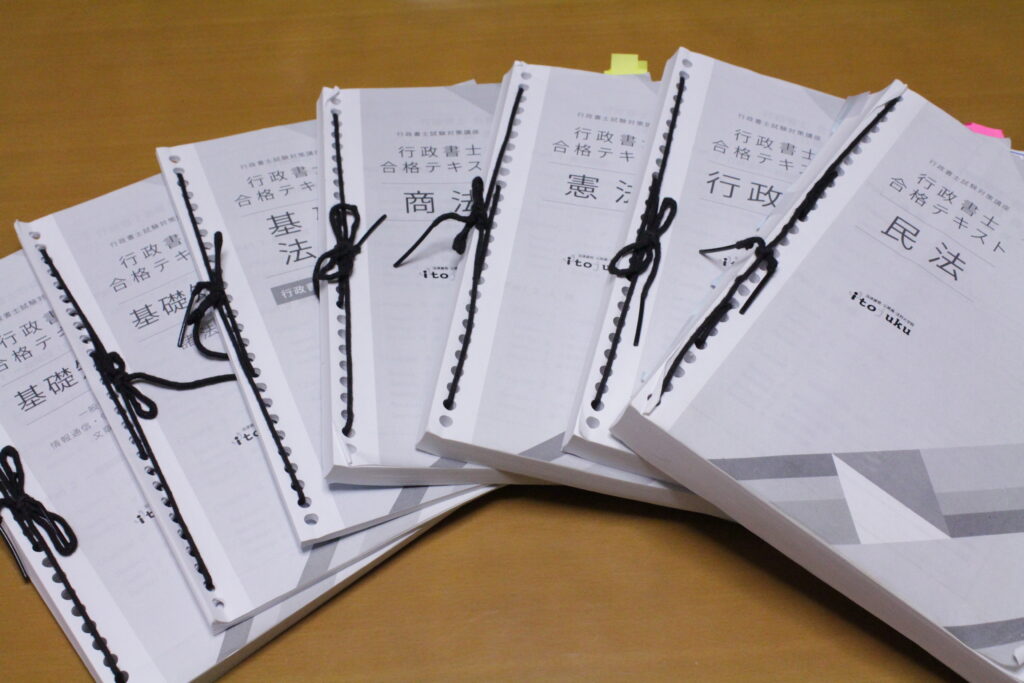

通信講座で使用したテキスト

伊藤塾の中級アドバンスコースで使用するテキストは大きく5つに分かれていています。

- 合格テキスト7冊

(憲法、民法、行政法、商法、基礎法学、基礎知識(諸法令除く)、諸法令(過去問題集も付録) - 完成過去問題集6冊

(憲法、民法、行政法、商法、基礎法学、基礎知識) - パワーポイント図解集

(講義内の「インプット講義」の補足資料として使用) - 記述式演習問題

(講義内の「記述式演習」で使用) - 総合演習問題

(講義内の「総合演習」で使用)

合格テキスト7冊

憲法、民法、行政法、商法、基礎法学、基礎知識(諸法令除く)、諸法令(過去問題集も付録)

合格テキストは、ユーキャンやフォーサイトのようなフルカラーのテキストではなく、白黒2色のテキストです。また、イラストが多いわけではないので、行政書士試験の初学者にとっては、少々扱いにくい内容かもしれません。

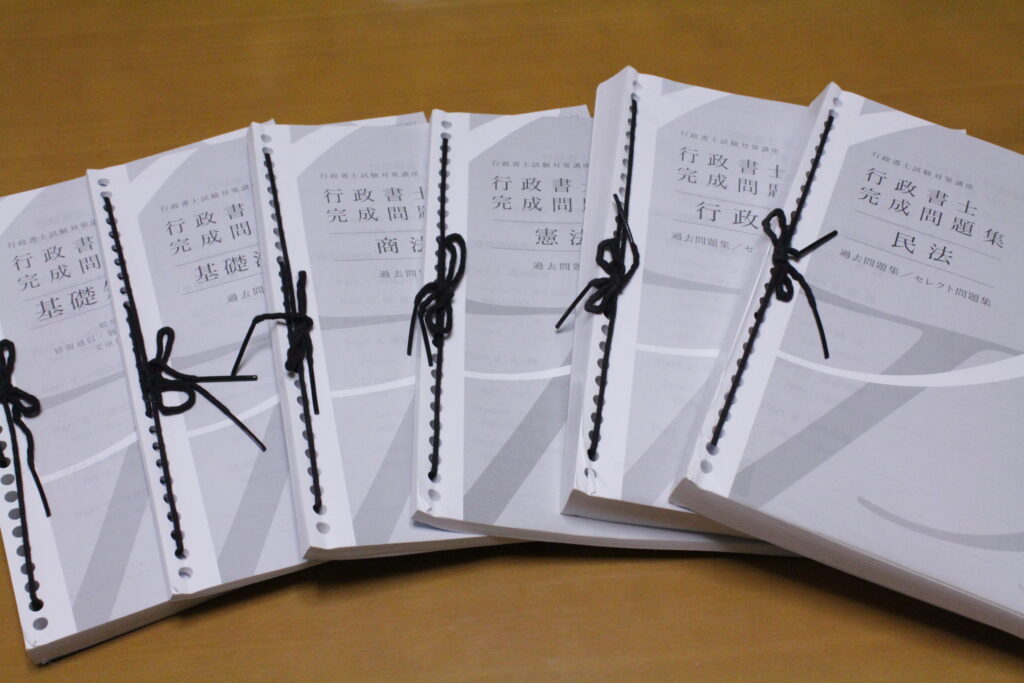

完成過去問題集6冊

憲法、民法、行政法、商法、基礎法学、基礎知識

完成過去問題集は、ユーキャンやフォーサイトのような各問題ごとにの難易度は記載されていませんので、メリハリをつけて問題を解くというよりは、掲載されているすべての問題を解くことになります。

ただ、講義で配布される補足資料のなかに「Cランク過去問一覧」というのがあります。この資料では、問題集に掲載されている問題のなかで、どの問題がCランク(学習不要問題)であるかがわかるようになっています。

パワーポイント図解集

講義内の「インプット講義」の補足資料として使用します。

講義内で、テキストの文章を読み込んでもなかなか理解し難い箇所をパワーポイントで図表化して、より理解しやすいようにしてくれています。

記述式演習問題

講義内の「記述式対策2(演習編1)」で使用する問題冊子です。

民法で12問、行政法で12問の記述式問題が収録されていて、その解説講義が受講できるようになっています。ただ演習問題を解くだけでなく、併せて解説講義を聞くことにより、より理解が深まります。

総合演習問題

講義内の「総合演習(1回目、2回目)」で使用する問題冊子です。

本番の行政書士試験と同様の出題範囲の問題が掲載されていますが、問題数は少なめになっています。全2回分の問題が用意されていて、解説講義も聞くことができます。中級アドバンスコースにおける最終的な学習カリキュラムになります。

追加で使用したテキスト

基本的には伊藤塾のテキストを使用し、追加で4冊購入しました。

- 合格革命 肢別過去問題集《2024年度版》 早稲田経営出版 3850円

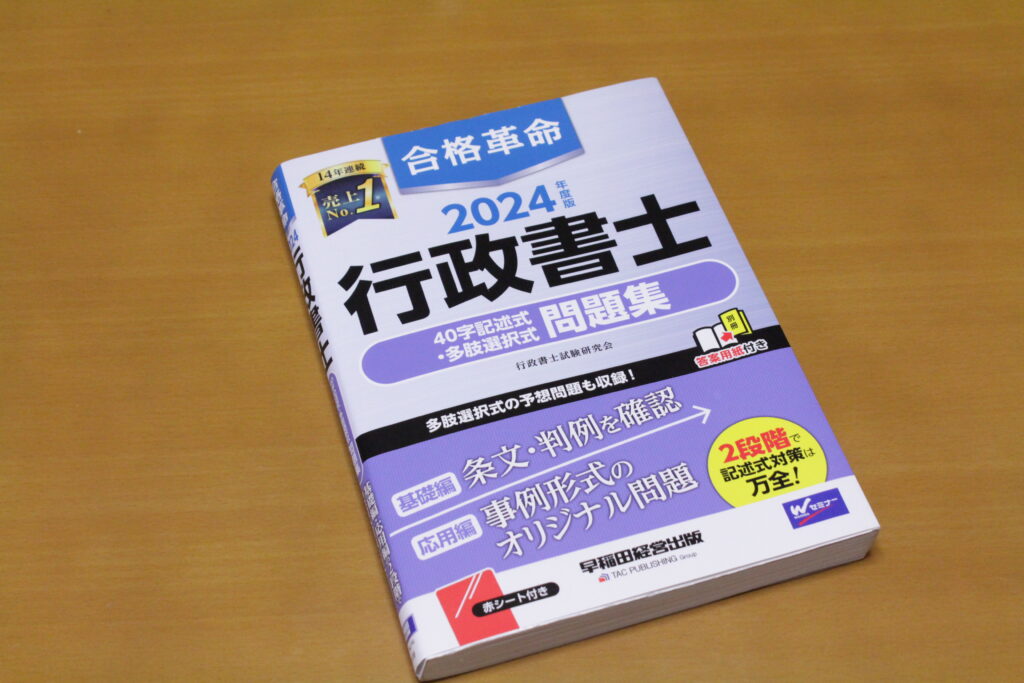

- 合格革命 40字記述式・多肢選択式問題集《2024年度版》 早稲田経営出版 1650円

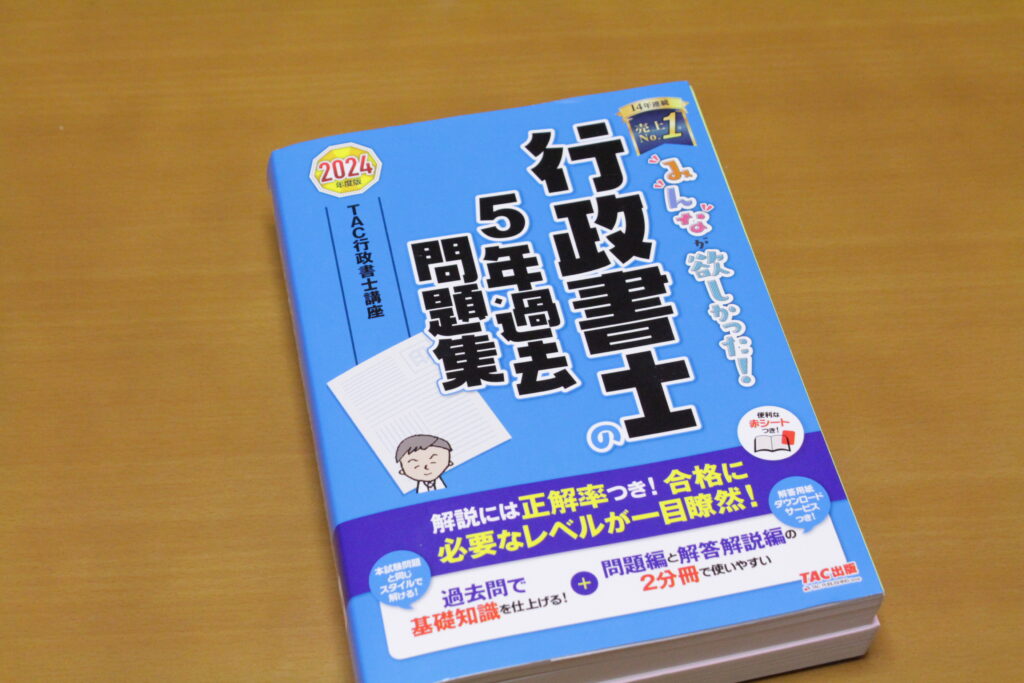

- みんなが欲しかった 行政書士の5年過去問題集《2024年度版》 TAC出版 2750円

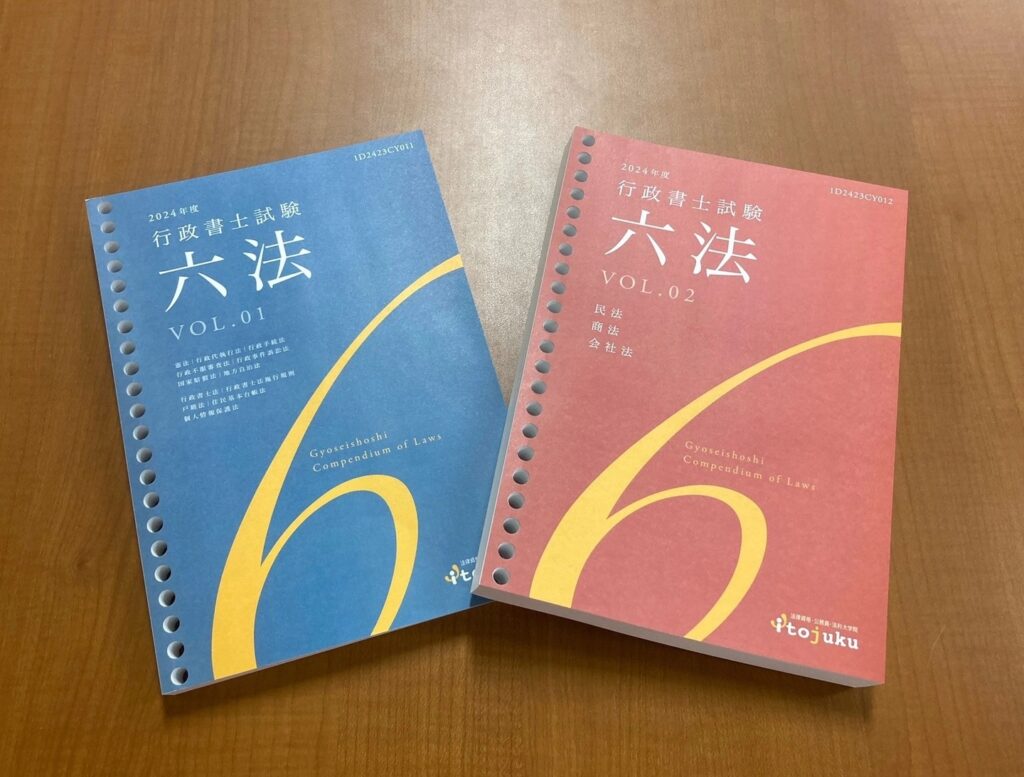

- 伊藤塾 行政書士合格六法 3500円

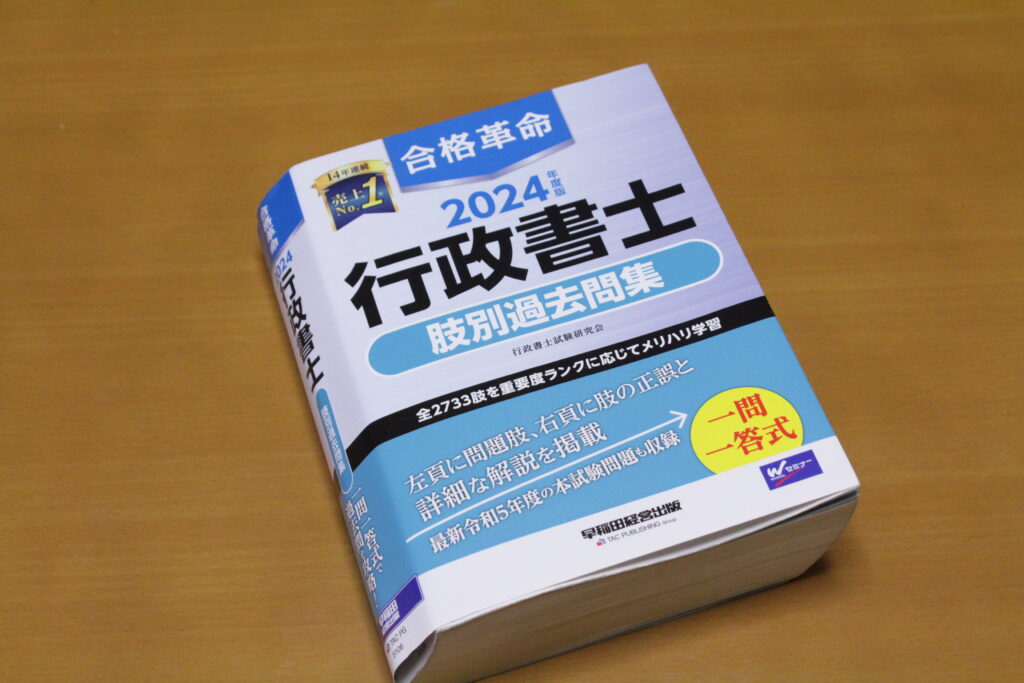

合格革命 肢別過去問題集《2024年度版》

このテキストは、過去問題から肢別に1問1答形式で問題を解いていく内容となっていて、隙間時間に使用するにはうってつけでした。サイズは小さめながら、総問題数は2733問もあり、なかなかのボリュームです。

合格革命 40字記述式・多肢選択式問題集《2024年度版》

このテキストは、記述式対策のために購入しました。伊藤塾のテキストでも記述式問題は掲載されているのですが、多くの記述式問題を解いておこうと思い購入しました。

みんなが欲しかった 行政書士の5年過去問題集《2024年度版》

このテキストは、過去5年間の試験問題を解くことで、自分が合格レベルに達しているかどうかを確認するために購入しました。

2023年度版を購入していたので、昨年の問題以外の過去4年間分はダブっていますが、昨年の問題を解いておきたいと思い購入しました。

伊藤塾 行政書士合格六法

<行政書士試験六法 Vol.1>

憲法、行政代執行法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法、

行政書士法、行政書士法施行規則、戸籍法、住民基本台帳法、個人情報保護法

<行政書士試験六法 Vol.2>

民法、商法、会社法

伊藤塾で発行している行政書士試験用の六法です。今年の行政書士試験から「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が出題範囲に追加されたので、行政書士法や戸籍法などの条文を確認するために購入しました。

この六法の特徴は、横書きで掲載されている点にあります。この点は好みが分かれるところです。昨年購入した「行政書士合格六法2023」は縦書きで掲載されていて、こちらで慣れていたので若干見づらさはありました。

オンライン学習

伊藤塾の中級アドバンスコースでは、講座を受講すると、受験生個人のマイページが用意されます。

マイページの中で、講義を視聴できます。ライブ講義ではないので、都合の良い時に視聴できます。講義も1コマ30~40分で構成されているので、ちょうどよい長さに設定されています。

行政書士試験までの学習スケジュール

本講座は、12月から開講して翌年の11月の本試験までにモデルスケジュールが提供されています。

基本的にはそのモデルスケジュールに沿って学習を進めていくのですが、受講の申込日や日々の学習時間には個人差があるので、あくまでも目安として捉える必要があります。

本講座を申し込んだのが2月なので、すでに民法の基礎養成講座までは終了していることになります。

モデルスケジュールを個人用にカスタマイズして、2月スタートとしてスケジュールを立てました。長期的な学習をしていくためには、まずはゴール(行政書士試験前日)までの道筋を立てることが必要です。

学習経験者のための合格戦略講義受講

学習経験者のための【民法】入門講義受講

【民法】記述式対策1(方法論編)受講

【民法】基礎養成講義

【民法】基礎養成講義

【行政法】入門講義受講

【行政法】記述式対策1(方法論編)受講

【行政法】基礎養成講義

【行政法】基礎養成講義

【憲法】基礎養成講義

5肢択一過去問演習

【商法】基礎養成講義

【基礎法学】基礎養成講義

5肢択一過去問演習

【基礎知識】基礎養成講義

【行政法】過去問演習

5肢択一過去問演習

復習アシスト講義(隙間時間で受講)

肢別過去問題演習(「合格革命 肢別過去問題集」を使用)

【民法】記述式対策2(演習編1)受講

【行政法】記述式対策2(演習編1)受講

復習アシスト講義(隙間時間で受講)

5肢択一過去問演習

肢別過去問題演習(「合格革命 肢別過去問題集」を使用)

【民法】横断整理演習受講

【行政法】横断整理演習受講

【憲法】横断整理演習受講

【民法】記述式対策3(総整理編)受講

【行政法】記述式対策3(総整理編)受講

【民法】記述式対策4(演習編2)受講 ※伊藤塾東京校でのスクーリング講義

復習アシスト講義(隙間時間で受講)

5肢択一過去問演習

公開模擬試験1回目受験

肢別過去問題演習(「合格革命 肢別過去問題集」を使用)

【行政法】記述式対策4(演習編2)受講 ※伊藤塾東京校でのスクーリング講義

総合演習1回目、2回目

復習アシスト講義(隙間時間で受講)

5肢択一過去問演習

公開模擬試験2回目受験

肢別過去問題演習(「合格革命 肢別過去問題集」を使用)

学習内容

講座受講スタート~春時期(~6月)の学習内容

最初に学習するのは民法です。中級アドバンスコースでは、行政書士試験のおける2大分野である民法と行政法を学習の初期段階では重点的に学習することになります。

民法のメイン講義となる【民法】基礎養成講義に入る前に、前段階の入門講義として

- 学習経験者のための合格戦略講義

- 学習経験者のための【民法】入門講義

- 【民法】記述式対策1(方法論編)

を受講します。それぞれが1~1.5時間程度の講義なので、一気に受講しても苦にならないボリュームです。

民法のメイン講義となる【民法】基礎養成講義に入ります。この講義は、全48回(1回:約30~40分の講義)で構成されています。毎日1回受講しても2か月くらいはかかってしまうボリュームになっています。

最初の1回目の講義を受講したのが2月14日で、最終の48回目の講義を終えたのは3月30日でした。結果的には1日1回のペースで進捗できたことになります。

| 1回目受講 | 48回目受講 | かかった日数 |

|---|---|---|

| 2月14日 | 3月30日 | 46日 |

引き続き、行政法の学習に進みます。行政法も、民法と同様に、【行政法】基礎養成講義に入るまえに、その前段階の入門講義として

- 学習経験者のための【行政法】入門講義

- 【行政法】記述式対策1(方法論編)

を受講します。

【行政法】基礎養成講義は、全44回で構成されています。毎日1回受講して1か月半くらいはかかってしまうボリュームになっています。

最初の1回目の講義を受講したのが4月1日で、最終の44回目の講義を終えたのは5月6日でしたので、民法と同様に1日1回のペースで進捗できたことになります。

| 1回目受講 | 44回目受講 | かかった日数 |

|---|---|---|

| 4月1日 | 5月6日 | 36日 |

民法と行政法の2大テーマの学習を終えた後は、憲法、商法、基礎法学の順に学習に入ります。いずれも民法や行政法のような入門講義はなく、基礎養成講義のみが用意されています。

【憲法】基礎養成講義は、全24回で構成されています。最初の1回目の講義を受講したのが5月10日で、最終の24回目の講義を終えたのは5月30日でした。

| 1回目受講 | 24回目受講 | かかった日数 |

|---|---|---|

| 5月10日 | 5月30日 | 21日 |

【商法】基礎養成講義は、全24回で構成されています。最初の1回目の講義を受講したのが5月31日で、最終の24回目の講義を終えたのは6月15日でした。

| 1回目受講 | 22回目受講 | かかった日数 |

|---|---|---|

| 5月31日 | 6月17日 | 18日 |

【基礎法学】基礎養成講義は、全4回のみで構成されています。最初の1回目の講義を受講したのが6月18日で、最終の4回目の講義を終えたのは6月21日でした。

| 1回目受講 | 22回目受講 | かかった日数 |

|---|---|---|

| 6月18日 | 6月21日 | 4日 |

夏~秋時期(7~9月)の学習内容

7月に入り、ここからはインプットの【基礎知識】基礎養成講義と、アウトプットの問題演習が学習の中心となります。このタイミングで、伊藤塾から提示されていたモデルスケジュールに追いつくことができました。

【基礎知識】基礎養成講義は、①諸法令、②一般知識、③情報通信・個人情報保護、④文章理解の4つから構成されていて、全48回の内容です。今年の試験から、諸法令が試験科目として追加されたので、4つの中では一番多い講義回数です。

| 科目 | 講義回数 | 初回受講 | 最終受講 | かかった日数 |

|---|---|---|---|---|

| 諸法令 | 18回 | 7月2日 | 7月10日 | 9日 |

| 一般知識 | 12回 | 7月11日 | 7月16日 | 6日 |

| 情報通信・個人情報保護 | 12回 | 6月22日 | 7月1日 | 10日 |

| 文章理解 | 6回 | 7月17日 | 7月20日 | 4日 |

インプットの基礎養成講座が一通り終了したあとは、アウトプットの問題演習中心となります。問題演習に関しては、以下の3つのテキストを使用しました。

- 5肢択一過去問演習

- 復習アシスト講義(隙間時間で受講)

- 合格革命 肢別過去問題集

復習アシスト講義は、憲法、民法、行政法の3分野について、全16回の講義が用意されています。1回の講義は大体20分程度で、「この場合はどうするか?」「このケースは何というか?」といった質問がされて、その解答を考える流れで構成されています。まとまった時間で視聴するというよりは、少しの空き時間を活用して何度も繰り返し視聴しました。

「合格革命 肢別過去問題集」は、①憲法、②民法、③行政法、④商法、⑤基礎法学、⑥諸法令、⑦情報通信・個人情報保護の7分野について、全2733問掲載されています。各分野ごとに1回に解答する問題数を決めて、12回で問題集を1周し、11月の行政書士試験までに合計8周回すことができました。

また、9月は【民法】記述式対策4(演習編2)を受講しました。この講義は、オンライン上での講義視聴ではなく、伊藤塾の校舎で行われる講義に直接参加して受講する形式になります。

この講義は、10月にも開催され、9月は民法、10月は行政法の記述式問題について演習する内容です。実際に参加してみましたが、両講義とも30名くらいが参加していて、目の前で講師が講義をされるので、自宅学習とは違って緊張感がありました。不明な点も講師に質問ができるので、些細なことでも質問してみる価値はあります。

公開模擬試験に関しては、今年は9月から受講スタートしました。昨年の多く受験しすぎた反省を踏まえて、9月と10月の全2回のみの受験としました。9月の公開模擬試験を受験する目的を、「受験する時点での、自分の実力を客観的に確認する」ことにしました。昨年と比べて、遅い時期ではありますが、この時期に自分の実力を確認することにしました。

| 全国模試 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 9月8日(日) | 96点 | 22点 | 16点 | 32点 | 166点 |

直前期(10月~試験前日)の学習内容

10月もアウトプット中心の学習となります。5肢択一過去問演習と合格革命 肢別過去問題集をひたすら解き、空き時間で復習アシスト講義を視聴する日々です。

本当にひたすら同じ学習の繰り返しです。「一つ一つの問題に対して間違った理解をしていないか」、「いまだにあやふやに覚えてしまっていないか」を確認しながらの学習です。

それでも学習不足の不安がよぎっていたので、新たに「合格革命 40字記述式・多肢選択式問題集」と「みんなが欲しかった 行政書士の5年過去問題集」を取り組みました。

合格革命 40字記述式・多肢選択式問題集は民法が40問、行政法が20問の合計60問掲載されていて、行政書士試験直前の11月8日までで3周回すことができました。

みんなが欲しかった 行政書士の5年過去問題集に関しては、昨年(令和5年)と一昨年(令和4年)の2年分の試験問題は解きましたが、個人的にはこの問題集の使い方がいまいちわからず、令和3年以前の問題には取り組めませんでした。

公開模擬試験に関しては、10月にも1回受験しました。10月の段階で公開模擬試験を受験する目的を、「自分の苦手分野、点数が伸びない分野を確認する」ことにしました。行政書士試験本番まであと約1か月となったこの時期ですが、まだまだ挽回することは可能と言い聞かせ、点数が伸びていない分野を中心に10月の学習していくことにしました。

| 全国模試 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10月13日(日) | 116点 | 14点 | 42点 | 40点 | 212点 |

受講した全国模試

今年は伊藤塾の公開模擬試験のみ受けることにしました。伊藤塾の公開模擬試験は9月と10月に1回づつ実施されます。今回受講している中級アドバンスコースには、パッケージの中に2回分の公開模擬試験が含まれています。

ただし、自宅受験が標準なので、模擬試験会場での受験を希望する場合は、別途会場受験費用(1会場500円)がかかってしまいますが、本番に近い雰囲気に慣れるために模擬試験会場での受験をおすすめします。

<伊藤塾 公開模擬試験>

2024年の全国模試は、合計2回開催されました。

| 実施年月 | 実施回数 | 名称 |

|---|---|---|

| 2024年9月 | 全1回 | 2024年合格目標公開模試(第1回目) |

| 2024年10月 | 全1回 | 2024年合格目標公開模試(第2回目) |

<伊藤塾 公開全国模試のおすすめポイント>

- 全国8か所の会場で受験でき、9月・10月とも2日間にわたり日程が用意されている

- 本試験直前期に模試があるので、本試験を見据えた実力判定に使える

- 会場受験を選択できるので、本試験の臨場感を体験できる

- 設問ごとに正答率まで算出されるので、正解すべきであった問題or間違えても仕方がない問題が一目でわかる

- WEB上で模試問題の解説動画を視聴できるので、不正解問題の復習に便利

全国模試については、昨年LECと伊藤塾合わせて全9回受験して、結果的には受けすぎた感があったので、今年はグッと数を絞って受講しました。

行政書士試験の要項

試験日程

| 日程 | |

|---|---|

| 【受験申込受付期間】 | <郵送> 2024年7月29日(月)~8月30日(金)消印有効 |

| <インターネット> 2024年7月29日(月)午前9時~8月27日(火)午後5時 | |

| 【試験日時】 | 2024年11月10日(日)午後1時~午後4時 |

| 【合格発表】 | 2025年1月29日(水) |

試験科目

| 試験科目 | 試験内容 |

|---|---|

| 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題) | 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題される。 |

| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(出題数14題) | 一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題される。 |

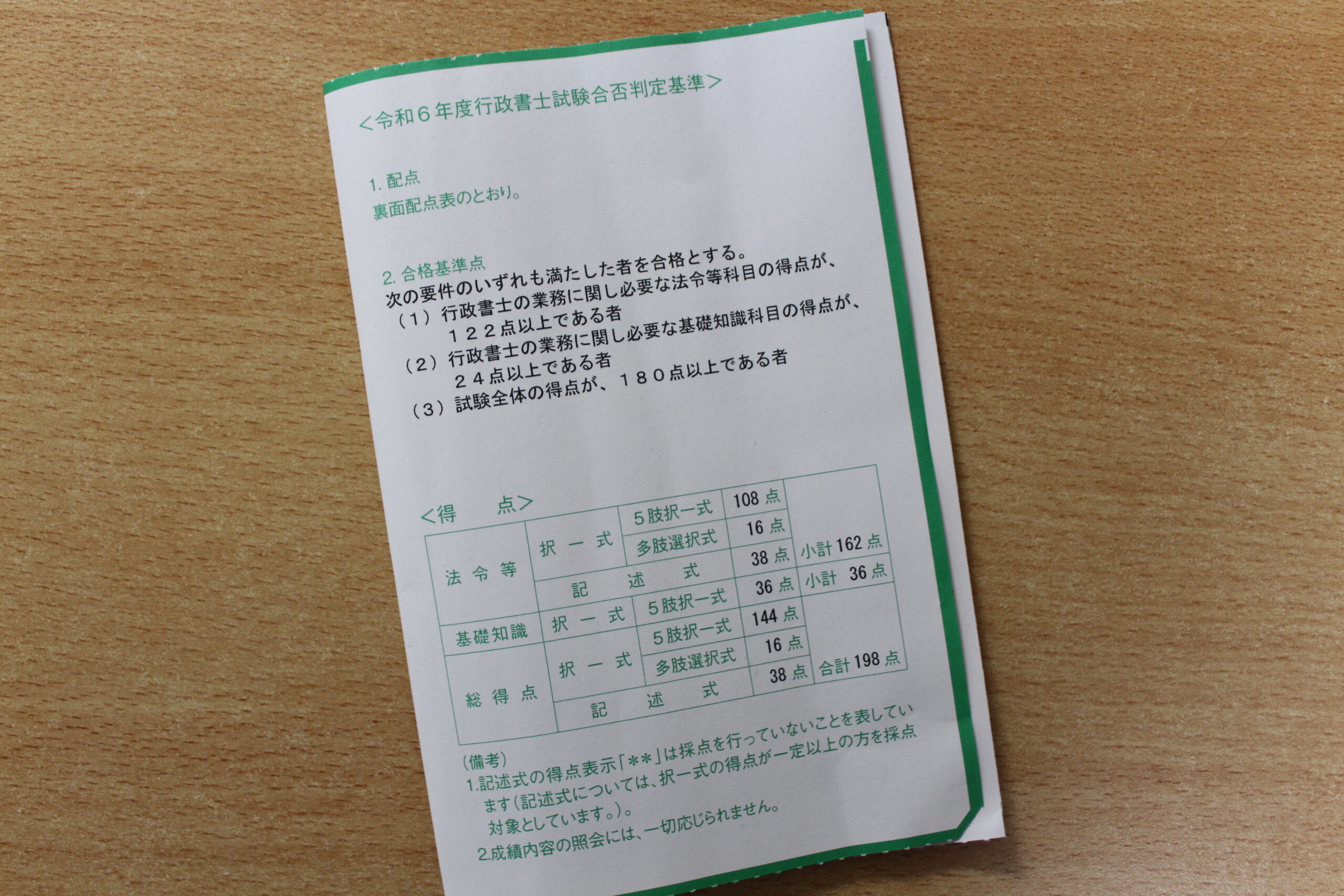

合格基準

| 合格基準 | |

|---|---|

| ① | 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上 |

| ② | 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40パーセント以上 |

| ③ | 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者 |

上記の3つの要件をすべて満たすと合格となります。

例えば、法令等科目の得点が満点の50パーセント以上でも、基礎知識科目の得点が満点の40パーセントに満たないと足切りとなり、不合格になります。

昨年までは、

| 合格基準 | |

|---|---|

| ① | 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、244点中122点以上 |

| ② | 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、56点中24点以上 |

| ③ | 試験全体の合計得点が、300満点中180点以上 |

となっていて、若干表現に変化が見られましたが、出題される問題数には変更はないので、まずは昨年の合格基準得点を最低限クリアすることが必須と思います。

今年度から、基礎知識科目で諸法令分野が追加の出題範囲となっています。おそらくその影響で、基礎知識科目の合格基準が「満点の40パーセント」となっていると思います。

※昨年度までの一般知識等科目であれば、56点満点中24点以上で合格だったので、43パーセント以上の得点が必要でした。

行政書士試験の合否結果

2025年1月、試験結果の合否判定通知が到着しました。

結果は「合格」でした。

| 本試験 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 基礎知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 11月10日 | 108点 | 16点 | 38点 | 36点 | 198点 |

参考までに、今年度の行政書士試験の概要は以下の通りです。

申込者数 :59,832人

受験者数 :47,785人

合格者数 :6,165人

合格率 :12.90%(昨年度13.98%)

合格者平均得点:198点(昨年度197点)

行政書士試験を終えて

2月からスタートした学習も273日経過して、本試験を迎えました。

4回目の今回は、無事に「合格」することができました。

<学習時間/総学習時間>

実総学習時間 931時間

目標の総学習時間 915時間 目標差 +16時間

| 月 | 月間勉強時間 | 累計勉強時間 |

|---|---|---|

| 2024年2月 | 38時間 | 38時間 |

| 2024年3月 | 38時間 | 76時間 |

| 2024年4月 | 51時間 | 127時間 |

| 2024年5月 | 70時間 | 197時間 |

| 2024年6月 | 66時間 | 262時間 |

| 2024年7月 | 79時間 | 341時間 |

| 2024年8月 | 152時間 | 493時間 |

| 2024年9月 | 154時間 | 647時間 |

| 2024年10月 | 182時間 | 828時間 |

| 2024年11月 | 103時間 | 931時間 |

今年受講した全国模擬試験ですが、合格点を超えることができたのは1回だけでした。

| 全国模試 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1回目 9月 伊藤塾 | 96点 | 22点 | 16点 | 32点 | 166点 |

| 2回目 10月 伊藤塾 | 116点 | 14点 | 42点 | 40点 | 212点 |

行政書士試験合格の要因分析

本試験での合格の要因は2つあると考えています。

- 行政法での得点を伸ばせた

- 記述式問題での得点を伸ばせた

行政法に関しては、昨年度は全19問中11問の正解でしたが、今年度は全19問中15問の正解で、プラス4問12点伸ばすことができました。

記述式に関しては、昨年度は60点中24点でしたが、今年度は60点中38点で、プラス12点伸ばすことができました。

全国模試については、ちょうどいい回数だったと感じています。まったく受けないのは避けた方がいいですが、受けた模試の結果を振り返るためには2~3回程度の回数が良いと思います。

行政書士試験の学習終了

2021年から始めた行政書士試験の学習ですが、4年目の今年度に「合格」することができました。

| 本試験 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 基礎知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 52点 | 4点 | **点 | 40点 | 96点 |

| 2年目 | 60点 | 12点 | **点 | 32点 | 104点 |

| 3年目 | 96点 | 18点 | 24点 | 40点 | 178点 |

| 4年目 | 108点 | 16点 | 38点 | 36点 | 198点 |

最初の2年間は学習時間が全く足らず、試験でも記述式採点まで進むことができないという惨敗でした。

3年目の昨年は、十分に学習時間をかけて、自信をもって臨んだ試験でしたが、合格点まで2点足らないという惜敗でした。

そんな中での4年目の合格という結果はとてもうれしく思います。肩の荷が下りた気分です。

最後に、これから行政書士試験に挑戦しようと考えている方、または試験に不合格となって再受験を考えている方、そんな方々へ。

長期間の学習には、時には学習したくない気持ちになることもあると思います。そんなときは少しの勇気をもって、テキストの1ページでも読むことで、意外と学習意欲が湧くこともあります。大事なのは常に少しの勇気をもって長期的な学習と向き合うことだと思います。

2021年・2022年・2023年の行政書士試験での学習内容はこちら。

コメント