2022年1月に入り、昨年受けて惨敗した行政書士試験に今年もリベンジすることにしました。

行政書士試験についてはこちら

昨年の試験結果の振り返り

昨年の試験結果は、記述式の採点ラインまでも進めず、圧倒的「不合格」でした。

| 本試験 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 11月13日 | 52点 | 4点 | 採点されず | 40点 | 96点 |

試験結果を自分なりにもう少し分析して、今年のの試験に合格するために、足りない部分を洗い出してみました。

不合格の要因は、「そもそも試験合格レベルに達するための勉強時間自体が不足していた」ことに尽きると考えています。

行政書士試験合格に必要な学習時間は、独学で学習する方や通信講座を受講する方によって異なってきますが、おおよその目安は以下のように言われています。

- 法律学習未経験者 & 独学 ⇒ 800~1,000時間

- 法律知識あり & 独学 ⇒ 600~700時間

- 法律学習未経験者 & 予備校利用 ⇒ 700~900時間

- 法律知識あり & 予備校利用 ⇒ 500~700時間

実際の学習時間は、259時間でした。「法律知識なく、通信講座を利用する」という条件だと700~900時間の学習時間目安なので、3分の1程度しか費やすことができませんでした。

なので、今年の学習においては、「できるだけ多くの時間を確保し、それを学習時間に充てること」を第一目標にしました。

そのため、学習スタートを昨年より2か月早め、今年は2月にスタートすることにしました。

利用した通信講座の紹介

今年も通信講座に申し込むことにして、昨年利用した「ユーキャン」以外のいくつかの通信講座サイトを見た結果、フォーサイトの行政書士講座にしました。行政書士講座には3つのコースが用意されています。

| セット名 | 使用教材 |

|---|---|

| バリューセット1 | 基礎講座+過去問講座 |

| バリューセット2 | 基礎講座+過去問講座+直前対策 |

| バリューセット3 | 基礎講座+過去問講座+直前対策+答練講座+過去問一問一答演習 |

| バリューセット3 DVDオプション付 | 基礎講座+過去問講座+直前対策+答練講座+過去問一問一答演習 |

事前に無料の資料請求をしたうえで申し込んだのはバリューセット2 (基礎+過去問+直前対策講座)で、講座料金は76,530円。昨年度利用したユーキャンの講座料金68,000円より少し高い金額でした。

<フォーサイト行政書士講座のおすすめポイント>

- 初学者向け作成されたフルカラーテキストで、合格するために必要な知識に絞って掲載されている

- テキスト内容に連動した動画講義が用意されて、スキマ時間に学習できる

- eラーニング教材を通してテキスト閲覧やWEBテストがスマホで行え、テキストを持ち歩く必要がなく、外出先でも学習できる

- 定期的に配信されるライブ講座「eライブスタディ」を利用して問題演習に取り組むことで、制限時間内にスピードをもって解答する修練ができる

- 学習中の疑問点は、eラーニング教材を通して24時間いつでも質問することができる

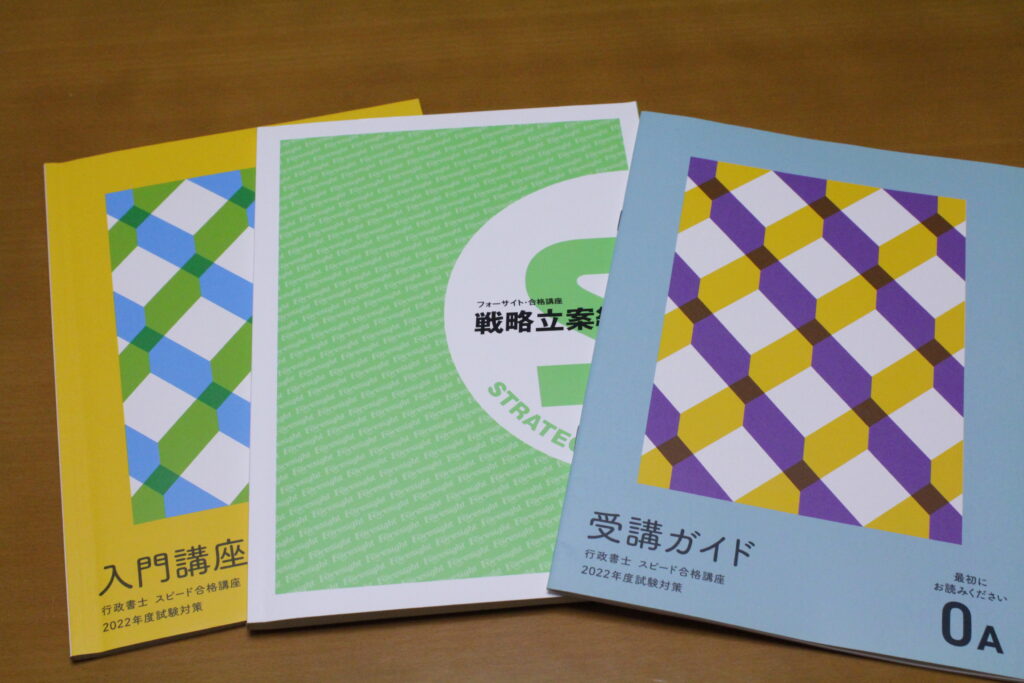

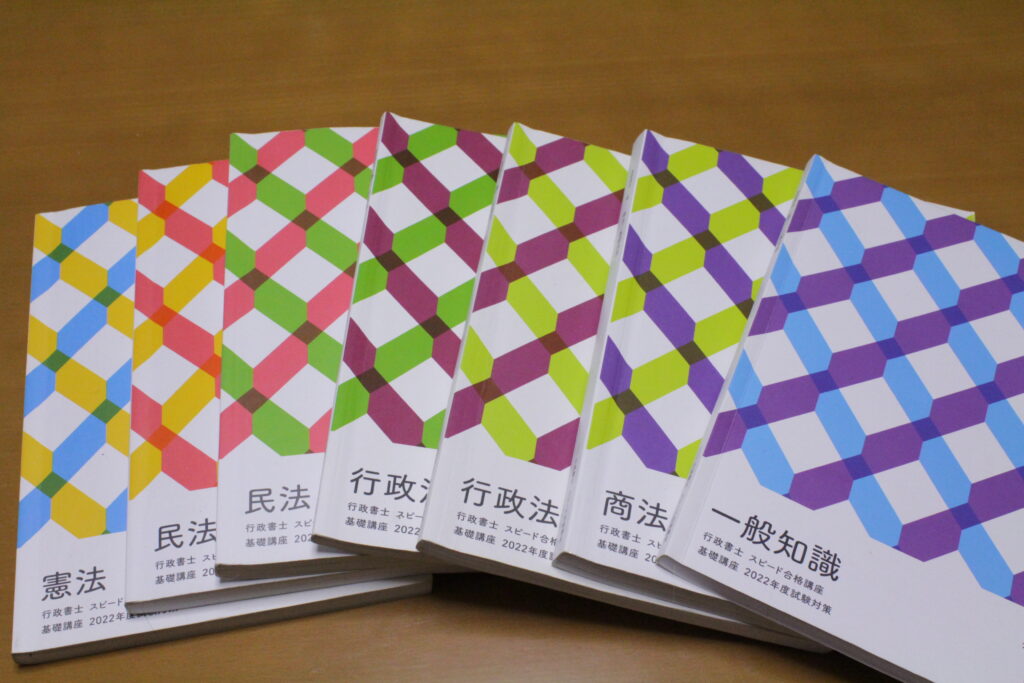

通信講座で使用したテキスト

使用するテキストは大きく5つに分かれています。

- 入門講座3冊(受講ガイド、戦略立案編、入門講座)

- 基礎講座7冊(憲法、民法2冊、行政法2冊、商法/基礎法学、一般知識)

- 過去問講座8冊(憲法、民法、行政法3冊、商法/基礎法学、一般知識2冊)

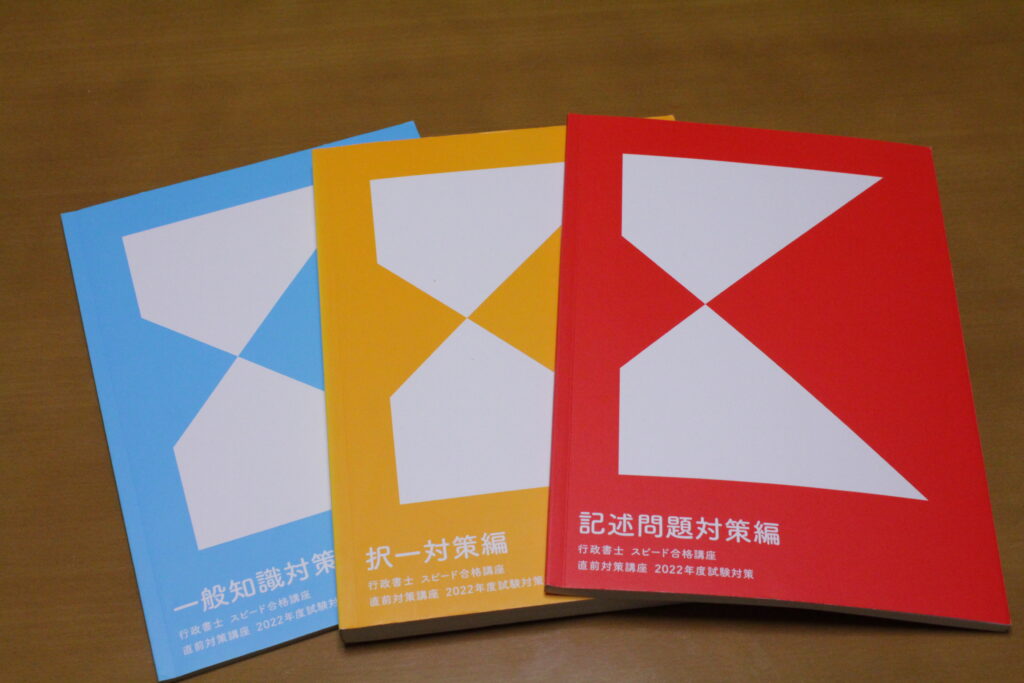

- 直前対策講座3冊(一般知識対策編、択一対策編、記述問題対策編)

- 試験直前期対策2冊(合格必勝編、再現問題)

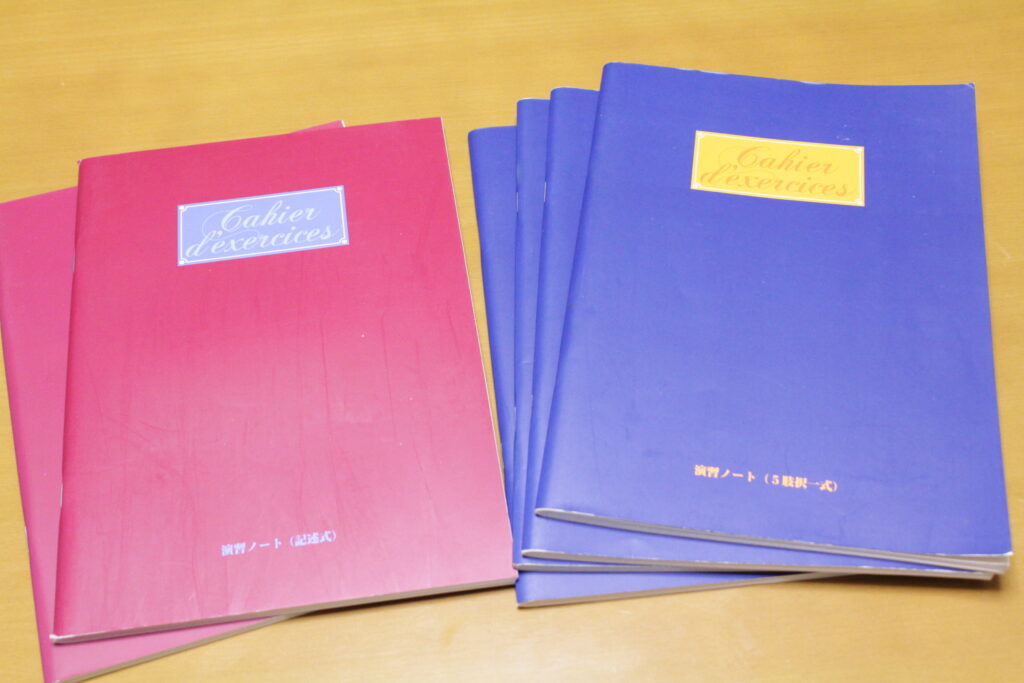

また、テキストとは別に、過去問講座で問題を解く際に便利な「演習ノート(5肢択一式)」と「演習ノート(記述式)」という2種類のノートが用意されています。

入門講座3冊

受講ガイド、戦略立案編、入門講座の3冊です。

フォーサイトの行政書士講座は、最初に受講ガイドを使用して、講座の進め方を確認することから始まります。講座の全体像を理解することが目的です。

続いて使用するのが戦略立案編です。このテキストでは、短期間で行政書士試験に合格するためのノウハウを確認します。

さらに入門講座を使用して、行政書士の仕事内容や試験データ、民法や行政法などの試験の出題分野の全体像を確認します。

全3冊とも、あまり時間をかけて読み込むものではなく、短時間でさらっと目を通す程度でよいと感じました。

基礎講座冊

憲法、民法2冊、行政法2冊、商法/基礎法学、一般知識の7冊です。

基礎講座のテキストは、フォーサイトの特徴でもある、フルカラーで印刷されています。これはとても見やすい作りです。学習初学者にとっては、まずは見やすいテキストであることが大切だと思います。

過去問講座8冊

憲法、民法、行政法3冊、商法/基礎法学、一般知識2冊の8冊です。

過去問講座の問題集は、各問題ごとにの難易度が記載されていて、問題を解くうえメリハリをつけることができます。

| 難易度 A | やさしい問題で取りこぼしができないレベル |

| 難易度 B | やや難しいが解答できなければならないレベル |

| 難易度 C | かなり難しいが50%くらいの確率で回答できるレベル |

| 難易度 D | 超難問で受験生誰も解けないので演習不要レベル |

直前対策講座3冊

一般知識対策編、択一対策編、記述問題対策編の3冊です。

一般知識対策編は、問題演習目的ではなく、行政書士試験の直前期に押さえておく直近の時事問題を中心にまとめてあるテキストです。分量は薄く、ざっと一気に読み込める内容にまとまっています。

択一対策編は、5肢択一問題を細分化して、1肢ごとに回答する「1問1答形式」にまとめた問題演習テキストです。市販されている肢別問題集と同じような作りです。

記述問題対策編は、行政書士試験で出題される民法2問、行政法1問の記述式問題に特化した問題演習テキストです。

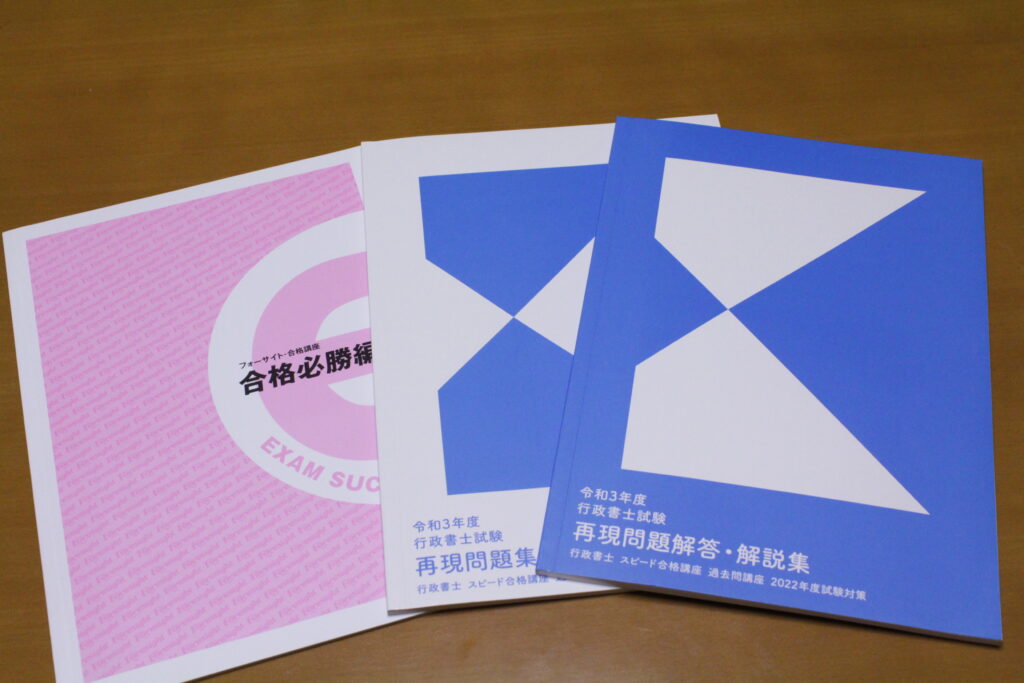

試験直前期対策2冊

合格必勝編、再現問題の2冊です。

合格必勝編は、行政書士試験の1か月前から試験当日までの心構えをまとめたテキストです。受験生の多くが試験日が近づくと不安に思うことへの対処法がまとめられています。

再現問題は、前年(2021年)の行政書士試験問題です。実際に出題された試験問題を解くことで、どの問題をどの順番に、どのくらいの時間をかけて解いていくかのシミュレーションに役立ちます。

演習ノート

5肢択一式の問題を解く用と、記述式問題を解く用の2種類です。

演習ノート(5肢択一式)は、解答欄にあらかじめ5行の罫線が引かれていて、問題1肢ごとに1行を使って「問題の正誤」と「誤っている内容」を記載できるようになっています。

演習ノート(記述式)は、解答欄にあらかじめ45マスの枠線が引かれていて、問題1肢ごとに行政書士試験で必要な40字程度の文字数を意識して解答することができます。

追加で使用したテキスト

フォーサイトのテキストは、個人的に充実していると感じていたので、追加で使用したテキストはありませんでした。

オンライン学習

本講座では「ManaBun」というeラーニング教材が提供されています。

この教材のポイントは以下のとおりです。

- テキストに沿ったオンライン講座が受講できる

- 自動的に学習スケジュールを作成してくれる

- 一定の範囲の学習が終了した段階で受けられる〇×テストなどが受けられる

- マルチデバイスに対応しているので、外出先でもスマホやタブレットで受講できる

講義内容は、昨年利用したユーキャンとは異なり、テキストに沿って細かく用意されているので結構なボリュームがあり、講師もとても聞きやすい話し方をされているので、利用しやすいと感じました。

受講生が1週間にどのくらい学習時間を確保できるか、おおよその時間を入力することで、行政書士試験までの学習スケジュールを自動的に作成してくれます。この機能は、学習スケジュールを自分で考えることが省けるので、学習初学者にはありがたいです。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどのやマルチデバイスに対応しているので、外出先などのちょっとしたスキマ時間でも講義視聴が可能です。講義やテキストはダウンロードできるので、重たいテキストを持ち歩く必要もなく、電波の入らない場所での視聴や通信データを消費したくない方も利用可能です。

行政書士試験までの学習スケジュール

まずは入門講座で本格的な学習前のウォーミングアップから始めます。その後は基礎講座で効率的に行政書士試験範囲の知識を身に付けます。そして過去問講座の問題集を用いて行政書士試験問題を解く術を身に付けます。

本試験直前期には、直前対策講座で記述式対策と一般知識の学習を行います。

また、公開模擬試験も用意されているので、定期的に自分の実力を確認することもできます。

本講座で提供されている「ManaBun」というeラーニング教材を使用して試験日までの大まかなスケジュールを決めます。1日どれくらい学習時間に充てられるかを1週間分入力すると、自動的に学習スケジュールを作成してくれます。基本的なそのスケジュールに沿って学習することになります。

作成されたスケジュールは大まかに以下の通りです。

基礎講座と過去問集を2周した後に、直前対策を経て本試験を迎えるというスケジュールです。

昨年の学習開始日より今年は早くスタートできたうえ、昨年の経験もあるので、今年は500時間を目標とし、一日2時間・一週間12時間の学習目標を設定しました。合計学習予定時間492時間となります。

受講ガイド、入門講座

【1周目】基礎講座(憲法・民法)

【1周目】基礎講座(行政法・商法・基礎法学)

【1周目】過去問題集(憲法・民法)

【1周目】過去問題集(行政法・商法・基礎法学)

【2周目】基礎講座(憲法・民法)

【2周目】基礎講座(行政法)

【2周目】基礎講座(商法・基礎法学)

【2周目】過去問題集(憲法・民法)

【2周目】過去問題集(行政法・商法・基礎法学)

公開模擬試験(基礎レベル・本試験レベル)

過去問題集(一般知識)

直前対策(記述式、択一、一般知識)

学習内容

講座受講スタート~春時期(~6月)の学習内容

まずは入門講座(受講ガイド、戦略立案編、入門講座)を動画講義を視聴して完了させます。半日あれば終わる内容なので、ここでは時間をかけずに終わらせます。

続いて、基礎講座に入ります。まずは憲法の分野です。動画講義を視聴しながら、テキストの内容を確認していくことになります。動画講義も1コマ10分前後で作成されているので、複数コマを連続して視聴しても苦になりません。

昨年は、「テキストを読み込み、ノートに書き写す」という学習方法をとっていましたが、この方法だと時間がかかってしまい、とても非効率だと感じました。なので、今年は「テキストに書き込みをして、極力ノートは使わない」ようにしました。

それでも、当初のスケジュールでは、3月中に1週目の基礎講座の受講を終了し、4月から過去問題集に入る予定でしたが、大幅に遅れてしまい、1週目の基礎講座の受講が終了したのは、6月末になってしまいました。

夏~秋時期(7~9月)の学習内容

当初のスケジュールから約3か月遅れ、7月から過去問題集の演習に着手します。

過去問題集の演習は、憲法⇒民法⇒行政法⇒商法⇒基礎法学の順にすすめていき、7月中には1周目、9月末には2周目を終えることができました。

行政書士の試験を含め、何かの資格試験の学習をするときにポイントとなるのは「どこで勉強するか」だと思います。多くの場合は自宅やカフェ、図書館や自習室などでしょうか。

過去問題集の演習に着手したのがちょうど夏の時期だったので、図書館を大いに活用しました。

図書館を利用することは、多くのメリットがあります。

- 静かで落ち着いている

- 館内に学習に必要な書物が所蔵されていれば、すぐに調べることができる

- 無料で利用できる

- 開館時間内ならいつでも利用できる

- 周りも学習している人が多いので、モチベーションが維持できる

- 暖房冷房が効いていて快適に過ごすことができる

休みの日は、朝から図書館に行っては、夕方までみっちり過ごしていました。

直前期(10月~試験前日)の学習内容

10月も過去問題の演習中心の学習です。行政書士試験までの残り日数を考えて、問題の難易度が「A」と「B」に絞って解答するようにしました。

| 難易度 A | やさしい問題で取りこぼしができないレベル |

| 難易度 B | やや難しいが解答できなければならないレベル |

| 難易度 C | かなり難しいが50%くらいの確率で回答できるレベル |

| 難易度 D | 超難問で受験生誰も解けないので演習不要レベル |

11月に入り、直前対策講座に着手です。一般知識対策編テキストを読み、択一対策編と記述問題対策編の問題を解きました。

受講した模擬試験

今回利用したフォーサイトの講座には、2回の模擬試験が用意されていて、基礎的な問題が出題される「第1回行政書士模擬試験問題(基礎レベル)」と、行政書士試験の本番レベルの問題が出題される「第2回行政書士模擬試験問題(本試験レベル)」があります。

今回は、学習時間を確保することができず、「第1回行政書士模擬試験問題(基礎レベル)」のみ解答することができましたが、結果としては合格水準に達することはできませんでした。

| 模試 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 基礎レベル | 108点 | 20点 | 20点 | 16点 | 164点 |

| 本試験レベル | – | – | – | – | – |

行政書士試験の要項

試験日程

| 日程 | |

|---|---|

| 【受験願書・試験案内の配布】 | 2022年7月25日(月)~8月26日(金) |

| 【受験申込受付期間】 | <郵送> 2022年7月25日(月)~8月26日(金)消印有効 |

| <インターネット> 2022年7月25日(月)午前9時~8月23日(火)午後5時 | |

| 【試験日時】 | 2022年11月13日(日)午後1時~午後4時 |

| 【合格発表】 | 2023年1月25日(水) |

試験科目

| 試験科目 | 試験内容 |

|---|---|

| 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題) | 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題される。 |

| 行政書士の業務に関する一般知識等(出題数14題) | 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解の中からそれぞれ出題される。 |

合格基準

| 合格基準 | |

|---|---|

| ① | 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、244点中122点以上 |

| ② | 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、56点中24点以上 |

| ③ | 試験全体の合計得点が、300満点中180点以上 |

上記の3つの要件をすべて満たすと合格となります。

例えば、法令等科目の得点が122点以上でも一般知識等科目の得点が24点に満たないと足切りとなり、不合格になります。

8月に入り、いよいよ行政書士試験に申し込みました。

行政書士試験の合否結果

2023年1月、試験結果の合否判定通知が到着しました。

結果は今年も「不合格」でした。昨年よりは点数が上がったものの、法令科目の合格基準点に満たしていないため、記述式の採点がされませんでした。

| 本試験 | 法令科目 5肢択一 | 法令科目 多肢選択 | 法令科目 記述式 | 一般知識等 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 11月13日 | 60点 | 12点 | 採点されず | 32点 | 104点 |

結果的には2年連続で惨敗です。

行政書士試験を終えて

2月からスタートした学習も約280日経過して、本試験を迎えました。

昨年より2か月以上早く学習に入り、また昨年学習した経験もあるでの、スケジュール通りに進めていけば合格できると思っていましたが、最終的には昨年よりも総学習時間は減ってしまい、本試験結果も昨年とほとんど変わらない点数でした。

<学習時間/総学習時間>

実総学習時間 223時間

目標の総学習時間 492時間 目標差 ▲269時間

| 月 | 月間勉強時間 | 累計勉強時間 |

|---|---|---|

| 2022年2月 | 11時間 | 11時間 |

| 2022年3月 | 7時間 | 18時間 |

| 2022年4月 | 13時間 | 31時間 |

| 2022年5月 | 15時間 | 46時間 |

| 2022年6月 | 41時間 | 87時間 |

| 2022年7月 | 41時間 | 128時間 |

| 2022年8月 | 35時間 | 163時間 |

| 2022年9月 | 19時間 | 182時間 |

| 2022年10月 | 31時間 | 213時間 |

| 2022年11月 | 10時間 | 223時間 |

行政書士試験の要因分析

結果的には昨年の不合格要因とした「そもそも試験合格レベルに達するための勉強時間自体が不足していた」を生かすことができず、最後までズルズルと過ごしてしまいました。

必要の有無は別として、学習の成果を確認するための模擬試験も、本講座内で用意されていたにもかかわらず、受講することができず、最後までに実力を測れずに本番を迎えてしまいました。

昨年と今年の2年間を踏まえ、仕事をしながら受験することは自分にとっては難しいと考えています。もし、2023年度試験を受けるとしたら、根本的に見直さないといけないように感じています。

昨年(2021年)の行政書士試験を受験時の学習内容についてはこちら。

コメント